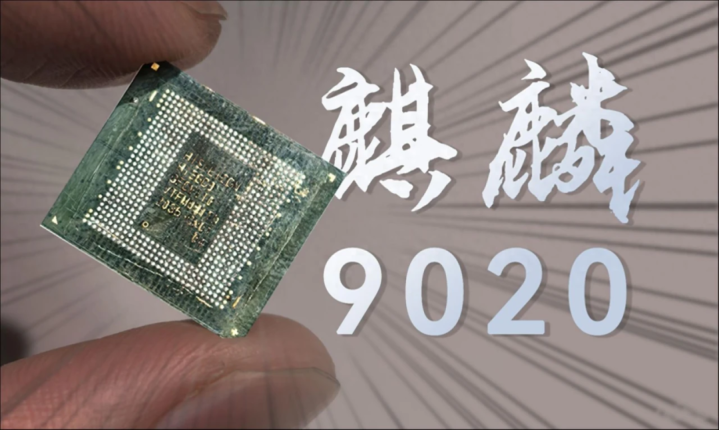

四年来,余承东首次在发布会上提到“搭载麒麟旗舰芯片”,瞬间点燃了科技圈。很多人的第一反应是:

这颗承载着华为重返高端市场野心的芯片,究竟相当于高通骁龙的哪一代?是骁龙8 Gen 2?还是8 Gen 3?抑或是更早的版本?

深入分析后我们就会发现,这个问题本身就问错了方向。

从目前已披露的信息看,麒麟9020采用的是新的工艺(N7+),CPU为1+3+4三簇架构,GPU为自研马良910。

如果单纯看制程和核心数,它似乎接近骁龙8 Gen 1(2021年底产品)。

但芯片性能绝非数字游戏。麒麟9020有两个关键特性无法用参数衡量:

一是华为对HarmonyOS的深度优化,二是其通信模块与卫星通信的硬件级协同。

这就好比比较一辆燃油车和电动车,马力数据或许接近,但驾驶体验完全不同。

高通骁龙的核心优势在于GPU性能和开放生态,而麒麟芯片的传统长项是能效管理和通信集成。

二者本就走在不同路径上:

骁龙追求「峰值性能」,适合游戏发烧友;

麒麟强调「持续输出」,更适合多场景综合体验。

举个例子:麒麟9020在运行大型游戏时帧率可能略低于骁龙8 Gen 2,但在5G+卫星双连接、多任务切换续航等场景下反而可能领先。

这种差异本质上源于产品哲学的不同:一个是「性能猛兽」,一个是「全能战士」。

所以,自研芯片的真正价值是不受制于人的节奏感。华为芯片最被低估的优势,是软硬件一体化的自主节奏。高通需要兼容 dozens of Android厂商,而麒麟只需为华为设备服务。

这种「量身定制」让华为能够:根据手机、平板、手表等不同设备调整芯片特性;将卫星通信、AI影像等功能在芯片层深度集成;避开公版架构的同质化竞争。

所以你会发现,麒麟9020可能在某些跑分软件中不占优势,但在实际使用中反而表现出色。比如,连续拍摄4K视频时的发热控制、弱网环境下的通信稳定性。

因此我认为,目前的芯片竞争已进入了“场景定义性能”的时代。与其追问「相当于骁龙哪一代」,不如思考:芯片为谁服务?解决什么痛点?

麒麟9020的突破恰恰在于:它不再跟随高通的性能军备竞赛,而是转向用户真实场景。

例如:通过AI调度算法延长续航;借助通信模块实现无死角的网络覆盖;针对鸿蒙生态优化多设备协同。这些特性很难用传统跑分衡量,却是用户日常体验的核心。

麒麟9020或许在绝对性能上不如最新骁龙8 Gen 3,但它代表了一种更先进的芯片设计思路:不是盲目堆砌参数,而是用技术解决真实问题。

华为正在写的,根本不是高通的那本剧本。

个人配资平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。